少し間が空きましたが Orijinal Prusa MINI のクローン品を作る続きとなります。

今回はようやく注文していた全ての部品が届いたので組立を行っていきます。

部品

部品の内訳として、フレーム等の構造部品は MISUMI を使い、その他の電気パーツや日本で注文すると面倒なパーツは AliExpress を使っています。 基本的に注文から時間が掛かるのは AliExpress で頼んだものです。 ただし、その中でも Trianglelab と Cloudray motor は注文から到着までが速いです。 およそ 10 日程で揃います。

今回は ベッドのアルミ部品と基板の到着が遅れました。 およそ 1 ヶ月かかっています。

また、自分で印刷が必要な部品は事前に印刷をしておきました。 Orijinal Prusa の部品は全て PETG で印刷されているようなので同じく PETG で印刷しています。 使用したメーカーはいつも通り OVERTURE 社のフィラメントです。

注意事項

Orijinal Prusa の部品は github 全て公開されています。

https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI

しかし、JIS 規格や MISUMI で売っているものと寸法が若干違うこともあるので購入する際は注意が必要です。 例えば四角ナットの二面幅と厚みは Prusa MINI に丁度の物が規格外品となります。 多分、ISO などでは規格化されているのだと思いますが、JIS と若干違っています。

組立

ということで、組み立てを行います。

Prusa MINI はコンパクトな機種で構造も難しくないです。 完成した写真や github 上の BOM 画像を見ると大体構造と組み方がわかると思うのでサクサク組んで行きます。

どうしてもわからない場合は公式サイトにサービスマニュアルが公開されています。

https://help.prusa3d.com/tag/mini-2

当然の如く、英語で書かれていますが、写真もあるので特に理解が難しい箇所もないはずです。

ただし、構造は難しく無くてもネジ止めが行い難い箇所などもあるのである程度気合が必要です。

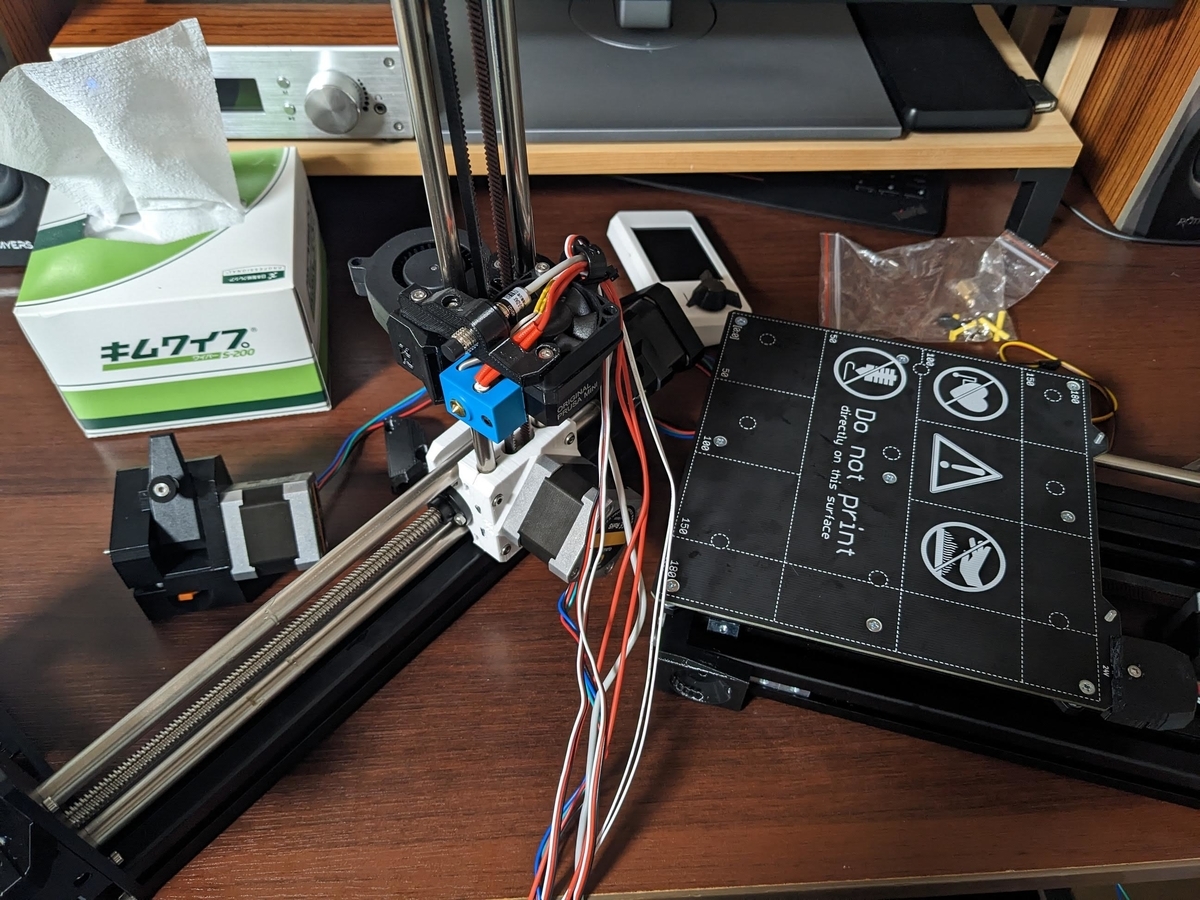

各軸を組んだ途中経過です。

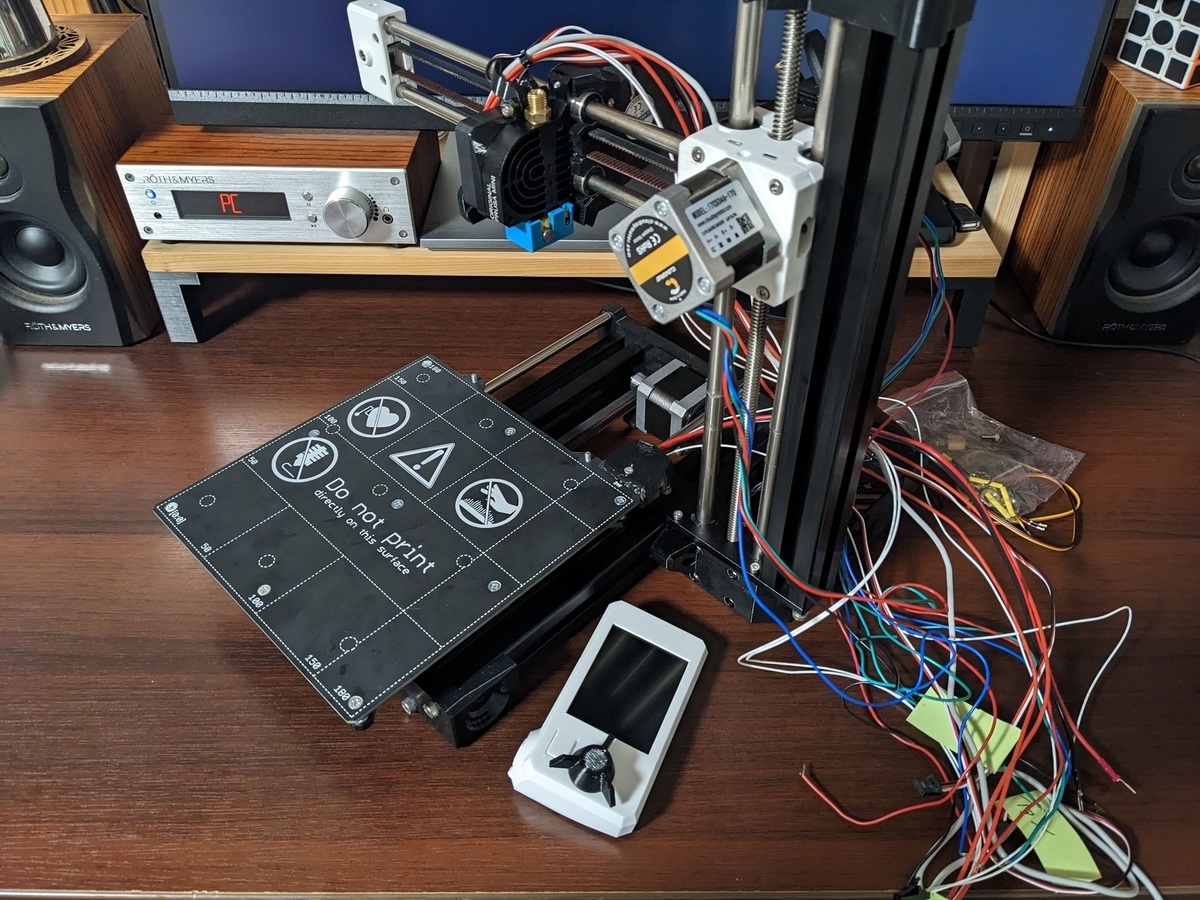

組立が完成するとこのような形になります。 電気の配線は最後にまとめて整理します。

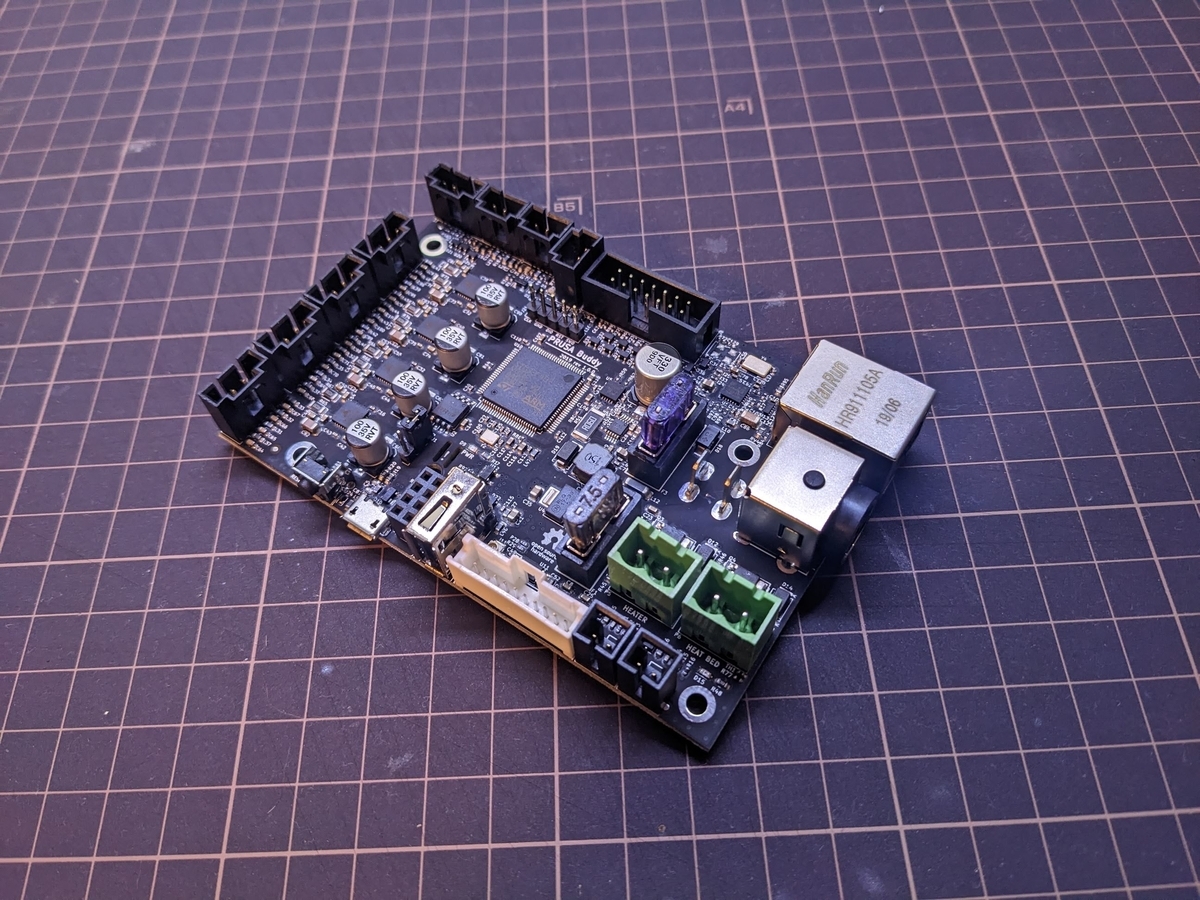

基板への電源供給

基板への電源供給は格安のスイッチング電源を使います。 標準のアダプタよりも安く手に入ることが主な理由です。

また、Prusa MINI の電源コネクタは非常に入手性が悪いです。 kppx-4p とかいう端子だったと思います。

そのため、基板に直接配線をハンダ付けして電源を供給します。 電源供給ラインはよく調べてプラスとマイナスを間違えないようにします。

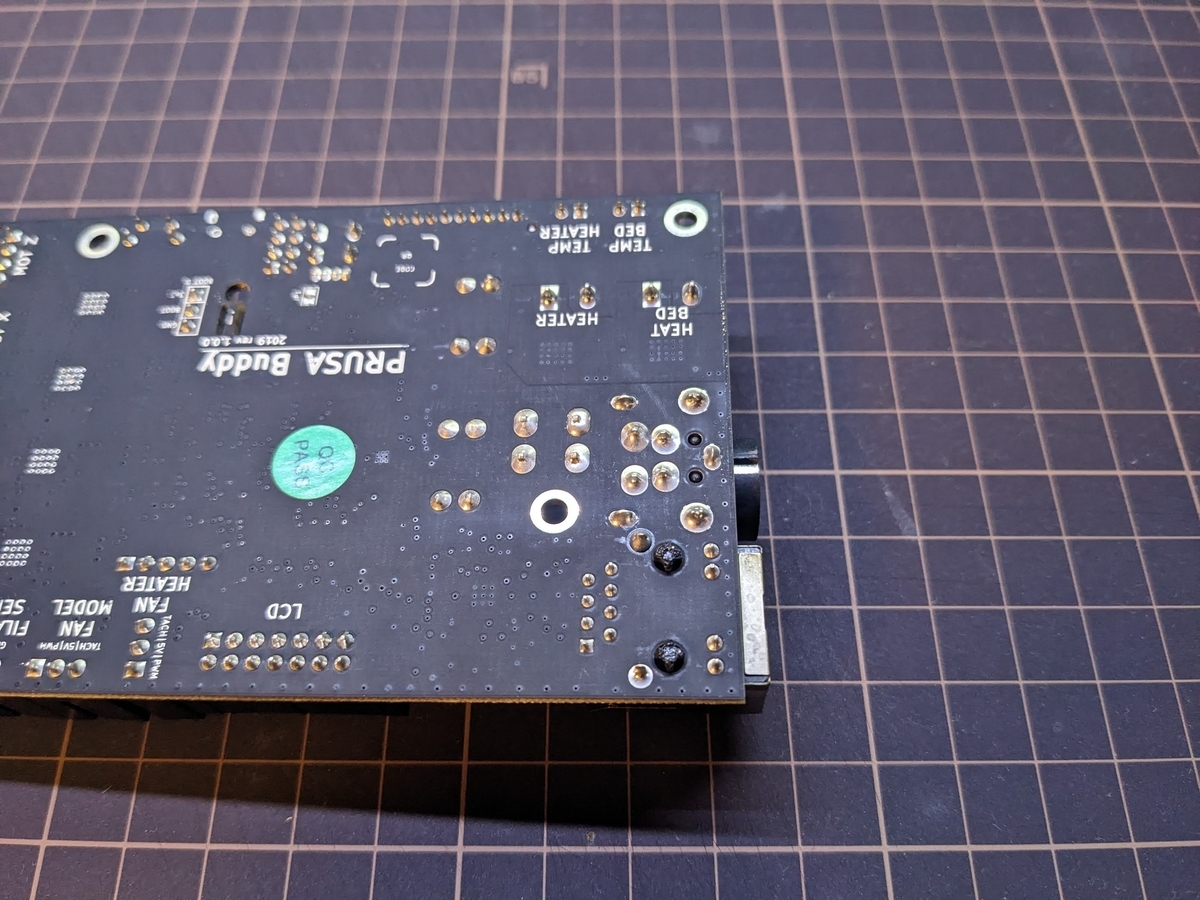

裏に配線をハンダ付けします。 始めはメスコネクタを外そうとしましたが、どうにも上手く外れてくれなかった為、上から直接付けることにしました。

最終の姿は汚すぎたので写真なしです。 もう少しキレイにしたかったです。

つづく

次回に続きます。 電源を入れてテスト印刷を行います。